Cavales de Thomas Levy-Lasne

par Jean-Paul Gavard-Perret

A la fois narrative et impressionniste, hyperréaliste et paradoxalement sortant des contingences la peinture de Thomas Levy Lasne est marquée du goût de la précision. Pour lui, les modèles quittent la situation d’objet pour devenir sujet afin d’inventer une peinture de soi et du monde à travers des portraits paradoxalement « sublimés ». De prime abord photographique la peinture en élimine le côté le plus immédiat qui soit.

Un tel travail reste dans ses sujets et son langage très lié à l’expérience personnelle de l’artiste comme à une vision des formes, des couleurs, de l’imaginaire, au désir de capturer et reproduire encore et toujours cette magie de l’image qui se révèle - comme à la surface de l’eau - à la surface des être. Le créateur saisit les beautés simples de la vie, des instants de grâce éphémère même dans une certaine trivialité. Comme Elina Brotherus (dans un autre genre) pour le jeune artiste le sujet n’a pas besoin d’être sublime pour émouvoir. L’essentiel est le temps qui lui est accordé.

Thomas Levy Lasne sait retenir un visage, un fragment de silhouette dans son œuvre. Il capte l’ambiguïté du genre en chaque portrait comme en ses segments d’atmosphères-paysages. Explorant sa relation aux perceptions des modèles ou de son environnement l’artiste produit une vision fragmentée et subjective du temps, de l’espace et du portrait lui-même. Le créateur accumule les idées, avale images et histoires.

Il note, croque, digère puis oublie. Si bien que chaque œuvre se transforme en un moment poétique qui produit chez le spectateur une sorte de rêverie mystérieuse, de songe énigmatique. Un simple accident sur la peau d’un de ses personnages transforme le portrait en paysage. L’artiste s’attache aux vibrations des couleurs, à la lumière, la sensualité picturale, aux formes et aux contours dans une faible profondeur de champ. Refusant tout flou poétique il cherche moins à décrire qu’à suggérer en insistant sur la netteté et la précision.

« Photographiques » ces images sont tout autant des moments d’évasion, de recueillement. Émane une « rêverie » au sens où l’entendait Rousseau. La frontière entre réalité et fiction se brouille. Le film du temps s’altère pour laisser au spectateur un espace de liberté et de rêve où le corps de la femme est exploré dans, par exemple, tout un jeu de vêtements et selon des fragments où le gros plan brouille jusqu’aux effet de précision et de flou Une suggestion chargée d’un érotisme particulier est présente. Preuve que dans la recherche intuitive de l’artiste rien n’est laissé au hasard. Il travaille les couleurs, leurs densités et contrastes mais sans excès, juste comme un tireur le ferait sous agrandisseur, mais avec la souplesse, la précision et autonomie du peintre. Comme Nathalie Quintane en littérature Thomas Levy Lasne propose des « cavales ». Elles illustrent le passage du plus intime à une sorte de romanesque du quotidien ouvert.

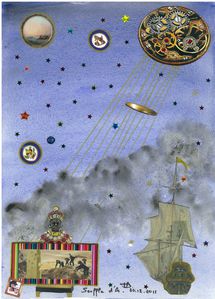

photos : (1) Thomas Lévy-Lasne, Câlin, 2011, fusain sur papier, 70 x 70 cm © Galerie Isabelle Gounod, Paris, (2) Thomas Lévy-Lasne, Fête 29, 2010, aquarelle sur papier, 15 x 20 cm © Galerie Isabelle Gounod, Paris, (3) Thomas Lévy-Lasne, Fête 22, 2011, aquarelle sur papier © Galerie Isabelle Gounod, Paris

On peut voir les oeuvres de Thomas Lévy-lasnes du 29 mars au 1er avril à DRAWING NOW 2012, artiste en one man show. Galerie Isabelle Gounod, Paris et dans l'exposition collective "Voir en Peinture III", une proposition d’Eric Corne, Ensa, du 5 avril au 5 mai à la Galerie La Box, Bourges.

commenter cet article …

Elle n’a pas hésité à mettre sous le pif du voyeur une culotte afin de souhaiter ses vœux pour 2012 comme s’il s’agissait de l’année des partouzes ! Qu’il en soit donc ainsi. L’artiste apprend par cœur les noms qui ne contiennent pas d’Aleph. L’infini se plie parmi ses outils. Entre brisure et déchirure, entre cheveux et cuir non le désordre de l’univers mais ce qui tremble en nous : une joie, une erreur, un vertige.

Elle n’a pas hésité à mettre sous le pif du voyeur une culotte afin de souhaiter ses vœux pour 2012 comme s’il s’agissait de l’année des partouzes ! Qu’il en soit donc ainsi. L’artiste apprend par cœur les noms qui ne contiennent pas d’Aleph. L’infini se plie parmi ses outils. Entre brisure et déchirure, entre cheveux et cuir non le désordre de l’univers mais ce qui tremble en nous : une joie, une erreur, un vertige.

Figurations kaléidoscopiques de Jo Vargas

Figurations kaléidoscopiques de Jo Vargas  N’est pas sismographe déréglé qui veut : mais Jo Vargas invente des portraits en déséquilibre compensé. Parfois ils glissent. Parfois ils ont des gestes de statues nègres. Elle peut aller jusqu’au dessein des lèvres. Dans son œuvre tout « Je » est incertain. Mais créer revient à retrouver sa connivence et conjurer l’illusion des "Tu" mordant et leur attirance parfois trompeuse.

N’est pas sismographe déréglé qui veut : mais Jo Vargas invente des portraits en déséquilibre compensé. Parfois ils glissent. Parfois ils ont des gestes de statues nègres. Elle peut aller jusqu’au dessein des lèvres. Dans son œuvre tout « Je » est incertain. Mais créer revient à retrouver sa connivence et conjurer l’illusion des "Tu" mordant et leur attirance parfois trompeuse.

En des appartements anonyme visités et par ses silhouettes de l'altérité Géraldine Lay pose la question de l’appartenance, de l’apparentement. Chez elle ce qui désapproprie par effet d'un certain anonymat fonde. La "visiteuse" tout au long de son travail traque ses propres traces qui sont aussi les nôtres.

En des appartements anonyme visités et par ses silhouettes de l'altérité Géraldine Lay pose la question de l’appartenance, de l’apparentement. Chez elle ce qui désapproprie par effet d'un certain anonymat fonde. La "visiteuse" tout au long de son travail traque ses propres traces qui sont aussi les nôtres.  Adepte de la série, au moyen de sa patience et sous tous les angles possibles, l’artiste déplie les morceaux d’espace qu’elle rend visible en jouant du hors-champ. Ses « opérations » sont propres à retenir en bordure du réel dont la photographe retire des éléments parasites pour ne garder que quelques lignes de force ou éléments de fond mais pas forcément a priori les plus signifiants. Et si nous retrouvons dans un univers que nous connaissons bien reste une énigme profonde où se joue là le jeu de notre appartenance au réel donc de notre identité.

Adepte de la série, au moyen de sa patience et sous tous les angles possibles, l’artiste déplie les morceaux d’espace qu’elle rend visible en jouant du hors-champ. Ses « opérations » sont propres à retenir en bordure du réel dont la photographe retire des éléments parasites pour ne garder que quelques lignes de force ou éléments de fond mais pas forcément a priori les plus signifiants. Et si nous retrouvons dans un univers que nous connaissons bien reste une énigme profonde où se joue là le jeu de notre appartenance au réel donc de notre identité.